|

藤田傳・細見 第六回『口寄せ 六ケ所からくり算用』(上) |

||||||||

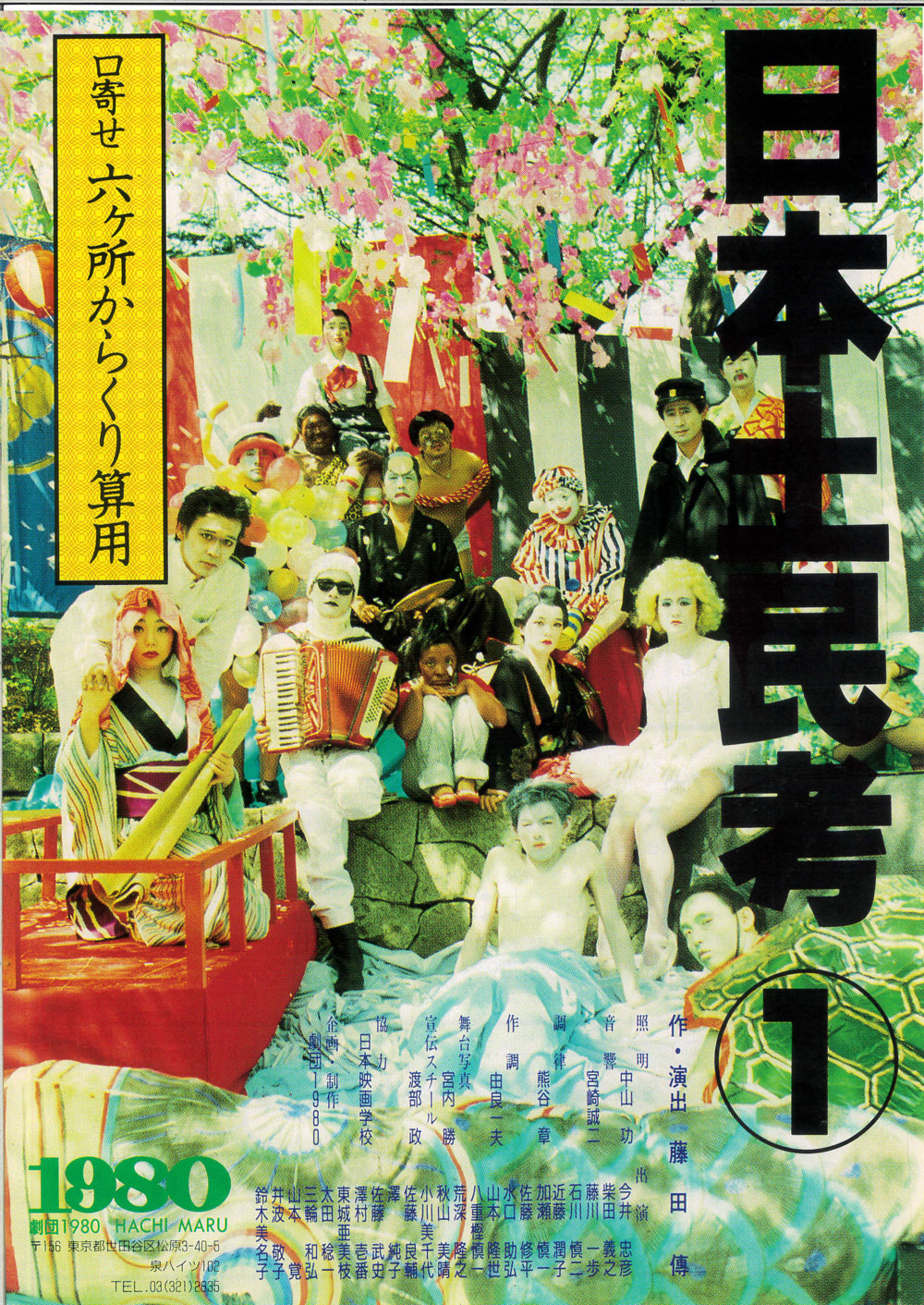

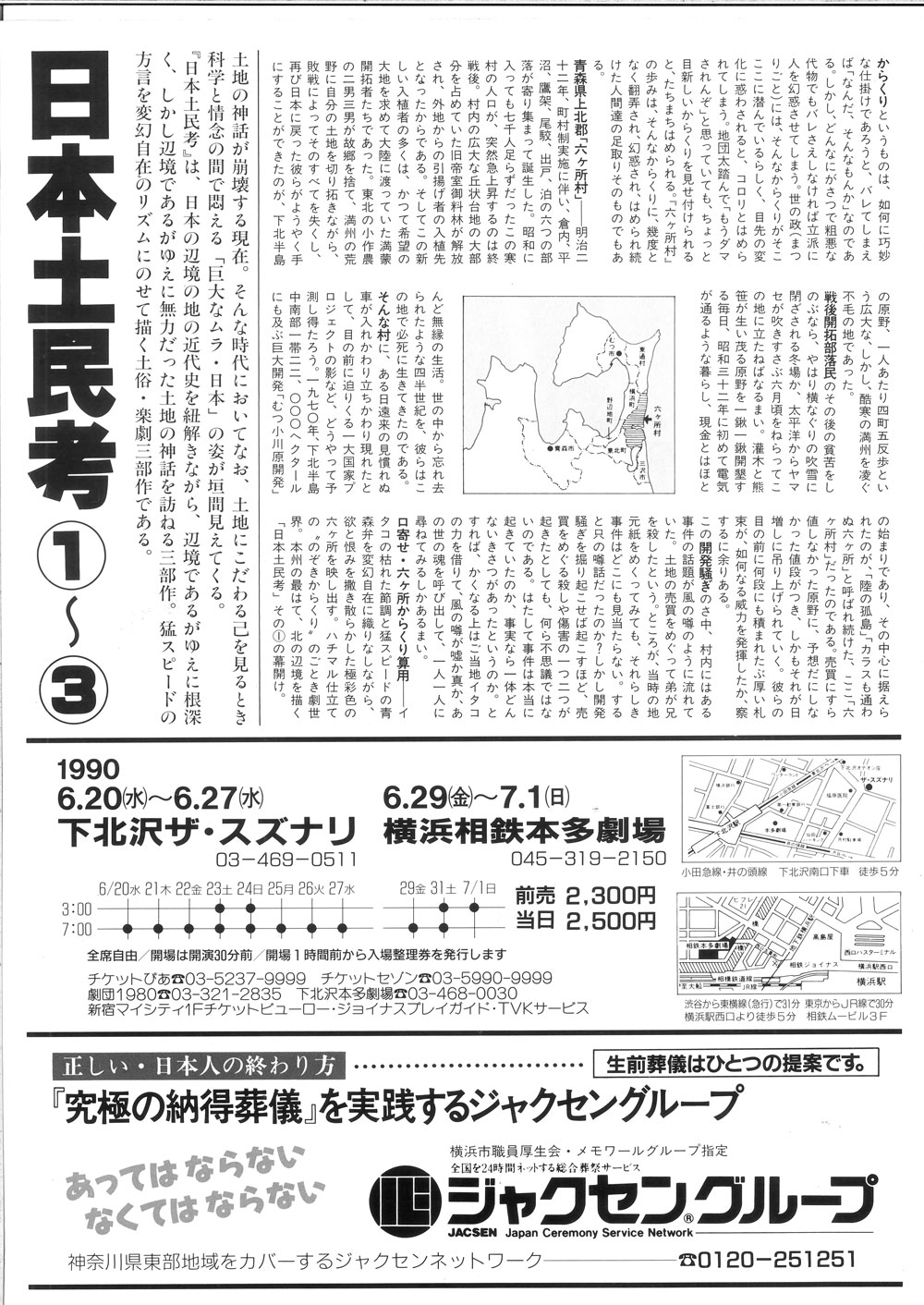

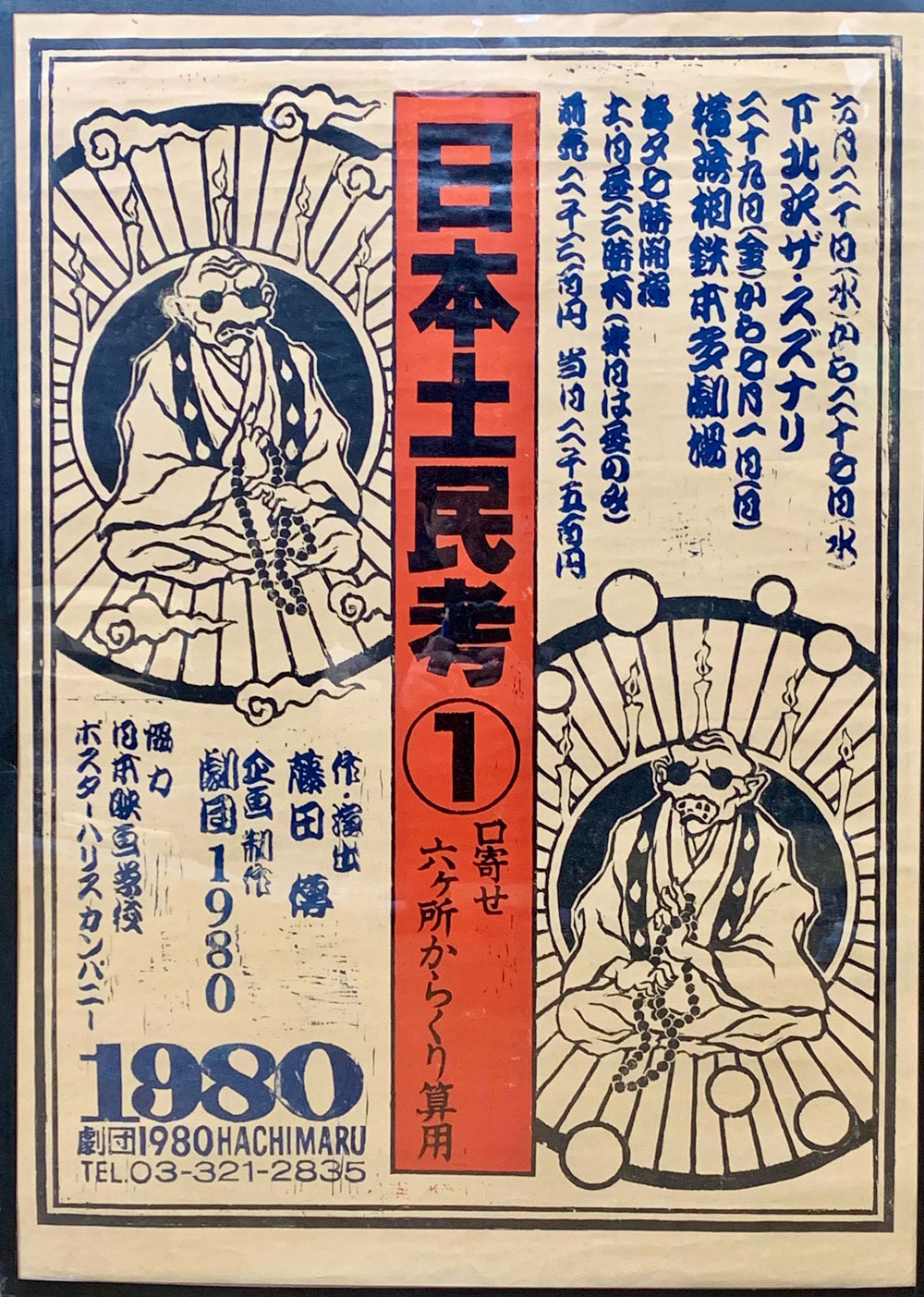

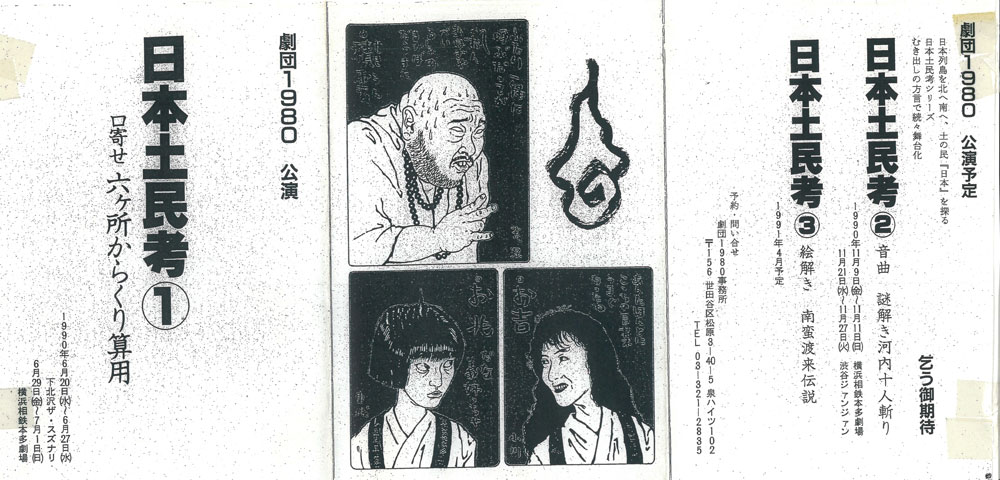

| 〈ツイテナイ日本人 三部作〉から藤田はほどなく〈日本土民考シリーズ〉を始める。「ツイ テナイ日本人」は三部作が完結してからの後付けの命名だったが、「日本土民考」は当初か らの藤田の命名である。その謂れについては藤田自身が第一作『口寄せ 六ケ所からくり 算用』(1990年)のパンフレットに書いている。ーー“勿論民俗学的な『土の民考』である が、もう一ツは、土に異常に執着し、地上げ、土地転がし、果てはアメリカまで土買いに走 る、近代日本の『土の民考』である”ーーこのシリーズを始めるに当たっての藤田の初心を 伺わせるだけでなく、藤田が終生こだわり続けた明治以来の日本政府の近代化政策に対 する批判を含んでいる。

|

||||||||

|

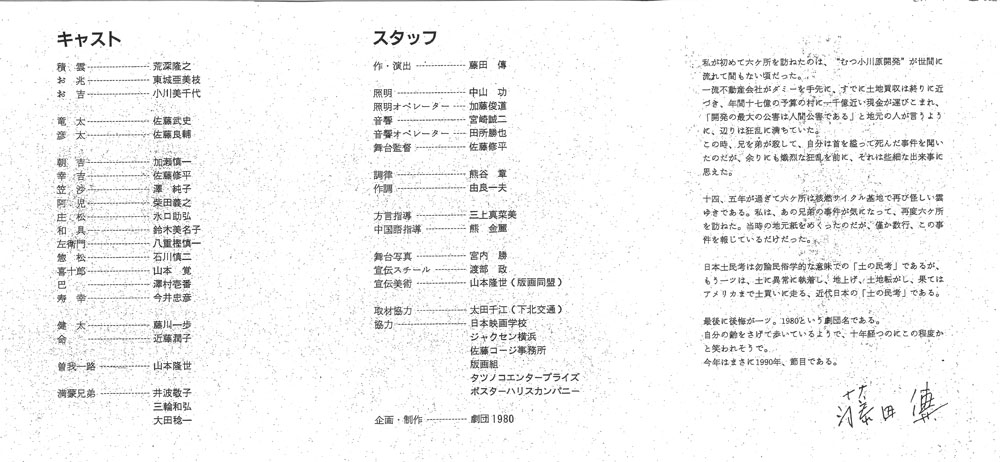

このシリーズのもうひとつの特徴は言うまでもなく、〈口寄せ〉と「角書」(歌舞伎狂言で は演題の上に端的に狂言の趣向や主題を表す言葉を付け足した)を付したように、テーマ が日本の芸能に由来していることである。シリーズは第二作『謎解き 河内十人斬り』、第三 作『絵解き 因幡国曳節話』と続き、「角書」は〈謎解き〉〈絵解き〉となり、〈謎解き〉だけが芸能用語ではないが、この作自体が浪曲の素といわれる「河内音頭」を主題にしているので 不整合ではない。〈絵解き〉は本来、「地獄絵」などを前に僧侶が宗徒に仏教説話などを講 釈することで、これもまた今日では一種の芸能と見なされている。 そこで〈口寄せ〉だが、口寄せとは、これも本来は死者の言葉を霊媒師の口を通して聞く 一種の宗教儀礼であり、恐山のイタコや沖縄のユタがそれを司る霊媒師として知られてい る。舞台には雛壇がつくられ、そこに役者たちが座して「べべんべんべん~」といった調子 で口三味線を奏でる。この口三味線が全編を通して劇の随伴音楽となる。その面白さたる や藤田の演出史上でも群を抜いている。着想は勿論、藤田であるが、この舞台に臨んで劇 団員たちは、高橋竹山(初代)『津軽じょんがら節』のテープを懸命に聴きこみ、鬼宴所演 『あゝ東京行進曲』での口三味線の先達、熊谷章氏のアドバイスを受けながら、懸命に文字 化し習熟したという。実に見事だったとしか言いようがない。 ちなみに、藤田の本物志向は筋金入りで、すでにハチマルの旗揚げ公演『古事記より乞 食』(80年)で神楽を上演する際には江戸里神楽の大御所、松本源之助師に神楽舞を教授 されている。日本各地に伝承される民俗芸能「神楽」を主題とした藤田の戯曲は多いが、そ れらについてはいずれ触れる機会もあろうかと思う。いまは『六ケ所からくり算用』のことだ。 見世物小屋もどきの極彩色の地獄絵を背に、「口寄せ」の口説きの合唱が高まり、それが 一段落したところに盲目の霊媒師(男巫子)積雲(荒深隆之)が現れる。そこに女二人が飛 び込んでくるのが冒頭。お吉(小川美千代)とお兆(東城亜美枝)の二人はそれぞれに夫を亡くしていて、彼らの死の真相を知るために積雲に口寄せを頼みに来たのである。二人の 夫は兄弟で、青森県六ケ所村の出身。不毛の地の突然の高騰で兄の竜太(佐藤武史)は大 金を掴んで大阪へと飛び、お吉とともに焼き肉屋を営んでいたが、そこへ現れた弟の彦太 (佐藤良輔)によって殺される。その彦太も帰郷後に首を吊って死んでしまう。いったい兄 弟の間に何があったのか?

写真 宮内勝

ところで、青森県六ケ所村は東日本大震災(2011年)に伴う福島第一原発の事故後の 今でこそ、核燃料サイクルの基地として名高いが、この作品が発表された当時は、政府の原発 行政の中核を担っていながら知る人ぞ知るといったような存在だった。本作では、満蒙開拓団の引き揚げ者が政府から与えられた極寒の土地とされ、そこに突然、土地の投機ブー ムが起こる。村人はこぞって業者に土地を売り渡した。本作で、藤田は大陸からの引き揚 げ家族が入植した土地を「豊原平」としているが、現実の集落「豊原」に「平」を加えたのは いつも通りのフィクショナイズである。実際に「豊原」に入植したのは樺太からの引き揚げ 者で、満蒙開拓団ではない(朝日新聞特別報道部編『プロメテウスの罠2――検証!福島 原発事故の真実』2012年)。しかし後述するように、藤田にとってはここはどうしても満蒙 開拓団の戦後の入植地でなければならなかった。 もっとも満州からの引き揚げ者が六ケ所に入植したのは、政府が1946年に「海外引揚 者入植指導方針」を決定、開拓用地の強制買収が行われた翌47年のことで、樺太からの 引き揚げ者が豊原に入植するよりも3年早い。だが、入植した上弥栄は土地の買収が進 み、73年には閉村式が行われている。藤田が六ケ所を訪れたのは「“むつ小川原開発”が 世間に流れて間もない頃」で、藤田はそこで「兄を弟が殺して、自分は首を縊って死んだ事 件を聞いた」という(前記パンフより)。73年ごろと見なしていいだろう。トロイカ方式と呼 ばれる三者の1頭、財団法人「むつ小川原開発公社」(あと2頭は、「むつ小川原開発株式会 社」と株式会社「むつ小川原総合開発センター」。「公社」は用地買収を担った。71年設立) の怒涛のような札束攻勢で、すでに上弥栄の人々の姿はなく、同様に鷹架(たかほこ)地区 と合同で79年に閉村式を行った弥栄平の「平」を豊原に重ねたと思しい。 興味深いことが『プロメテウスの罠2』に記されている。公社の『十周年記念誌』に「発足 した当時、県庁の機構上からこの公社は、関東軍の再来ともいわれたものであった。事実、この関東軍は関係者の期待にたがわず強固な団結力と行動力をもって勇猛果敢に戦った 精鋭部隊であった」と書かれているという。その関東軍が逸早く逃げ出した敗戦後の中国 で、日本の国策で送り出された満蒙開拓団の人々が戦後どれだけの辛酸をなめたか(六ケ 所村入植もその一つ)、あまりの無神経さに言葉を失う。この公権力の無神経さこそ、藤田 が憤怒して已まないものだった。

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

| 【資料】 | ||||||||