|

藤田傳・細見 第七回『口寄せ 六ケ所からくり算用』(下) |

||||||||

| 満蒙開拓団とは言うまでもなく、戦前の日本政府が国策として奨励した、かつての満州や内蒙古への移民団のことであるが、敗戦後、日本へ引き揚げるに当たって彼らを庇護すべき日本陸軍・関東軍は逸早く逃走し、中国内陸部に取り残された開拓団の人々は20万人に及んだという。日ソ中立条約を破って侵攻したソ連軍や匪賊と化した現地農民たちの略奪・暴行から逃れ、帰国するまでの辛酸やそれが叶わなかった人々の悲劇は次回、『とりあえずの死』で詳述するつもりだ。話を『六ケ所からくり算用』に戻そう。

積雲に促されてお吉、お兆によって昭和32年(1957)ごろからこの村に土地投機ブームが起こることが語られる。大阪の牧畜研究所の衛生局員と称する男が村会議員に連れられてやってきて、耕作に適さない寒冷の土地を無制限に買い上げるという。アメリカ産のバッファローと日本産の牛を掛け合わせて新種の食肉牛を育てる広大な牧場を造るのだと。貧困の極みにあった村人は我先にとこの話に飛びつく。これは先の『プロメテウスの罠』が伝えるものと矛盾しない。異なるのは、同書によれば、当時の青森県知事が推進したのは六ケ所村を含むむつ湾周辺に巨大な石油コンビナートを建設しようという計画だった。但し、知事は村会議員だった時には、アメリカに視察旅行を行うほど酪農に傾斜した時期があったという。したがって、この衛生局員を名乗る土地ブローカーの話はあながち空事とも言えない。ところが、後に知事となるこの村議は視察から帰って考えを改める。むつ湾と小川原湖を擁するこの土地を茨城県鹿島のような工業地帯へと変容させることに夢中になるのだ。東京の不動産業者による土地買収の大金が飛び交い始める。だが、石油コンビナートの話は頓挫する。石油会社が撤退するからだ。そこに核燃サイクル最終処分場の土地を探していた原燃の思惑が一致する。知事も了承し、六ケ所村の命運が定まった。 竜太と彦太の対立は当時の六ケ所村の土地売却派と反対派の対立を表している。「頭が軽い」と竜太夫婦に散々に馬鹿にされていた彦太が土地の売却に反対する。ペテンを疑ったからだ。そこで村議提案によって、試しに村の共有財産である防風林を売ってみることに衆議一決、各戸ごとに1000万円以上が払われた。そこに竜太、彦太の長兄、健太が登場。結婚し、村を離れた健太に分配金はないという二人に村議が自らの分配金を差し出して落着。ここから活躍するのが積雲の「口寄せ」である。盲目の積雲に頻りに聞こえる幻聴。そして背後に現れる「満州」での光景。白服を着た中国人農夫が鉄砲で撃たれて絶命する様とその三人の子供たちが首を縊って死ぬ姿が幻視される。すなわち、満蒙開拓義勇軍として渡満した彼らの父親が中国人から土地を略取する様子が描かれるのだ。積雲が言うには、その中国人の怨霊が健太に憑りつき、彦太の竜太殺しを指嗾し、また自身の縊死を吹き込んだという。怨霊が健太に憑りつくのは健太だけが生き証人であり(弟二人は戦後の出生である)、また兄弟三人は中国人家族の遺児たちの数に符合する。 しかし実際には、彦太が執着するわずか14町歩の窪地のために自分たちが売った土地の権益までがご破算にされることを恐れた村人たちによる、彦太の自死に見せかけた集団殺人であった。その中心にいるのが土地の買収を初期から進めた村会議員である。そこに『黒念仏殺人事件』以来の、土着的な集団殺人のテーマも見え隠れする。だが、「口寄せ」はそこまで明らかにはしない。謎は残るのだ。 藤田は「あの兄弟のことが気になって」十四、五年後に六ケ所村を再訪する(前掲パンフ)。当時、六ケ所は「核燃サイクルで再び怪しい雲行き」になっていたというから、87、88年ごろではないか。六ケ所村が核燃料最終処分地に決まり、その施設が次々と建設されるようになっていた。ちなみに、六ケ所村の「核燃料サイクル」再処理工場は1997年に完成するはずが、トラブルで27回も延期、いまだ稼働していない(朝日新聞2025.8.1付)。私にはそれすらも土地を奪われた中国人農民の怨念の仕業に思える。祟りは令和の今も続 いている。

|

||||||||

|

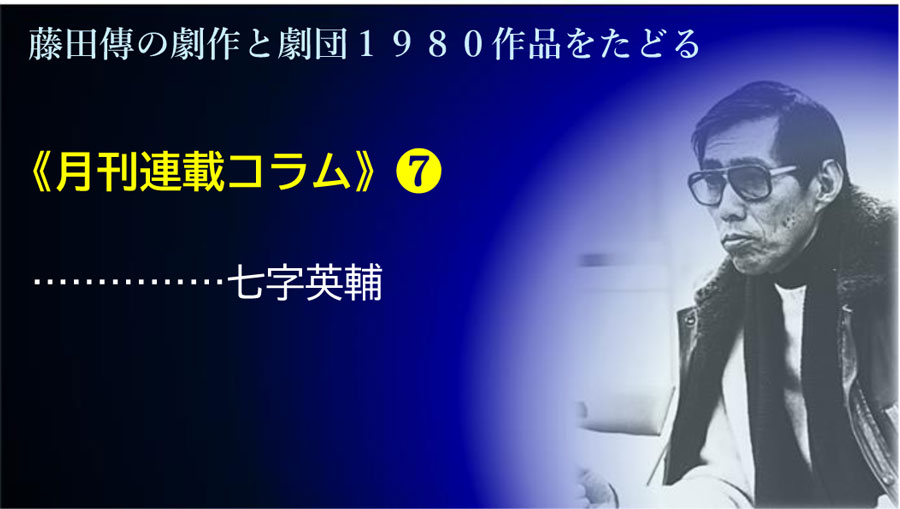

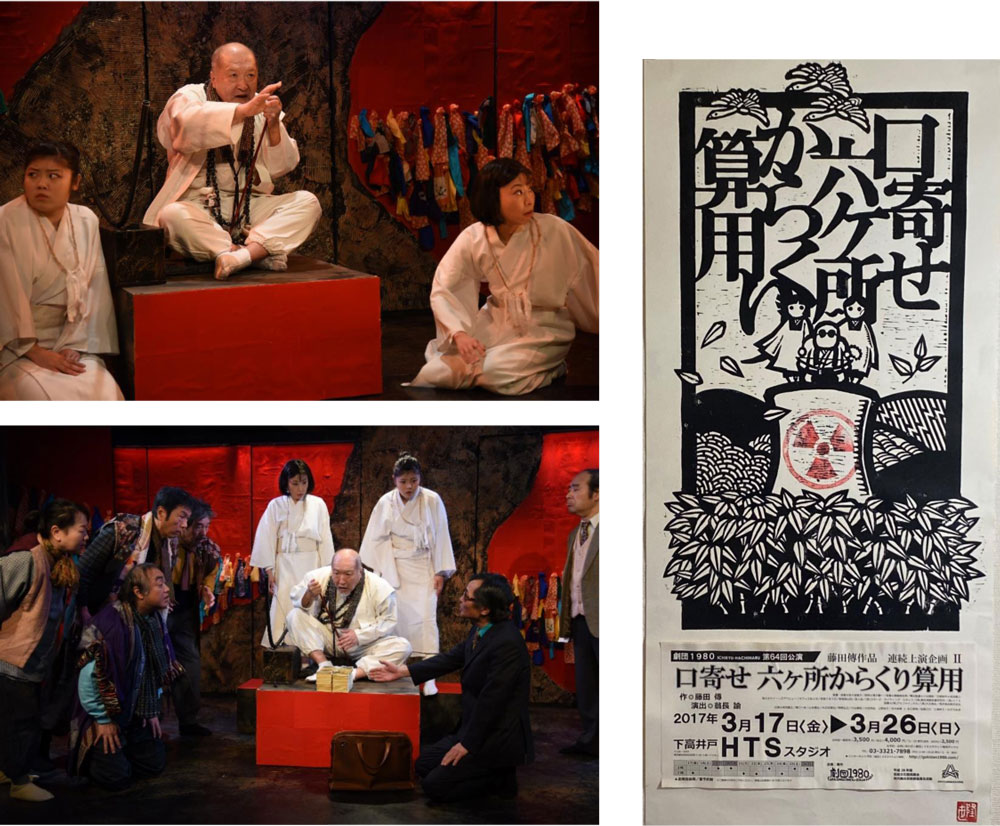

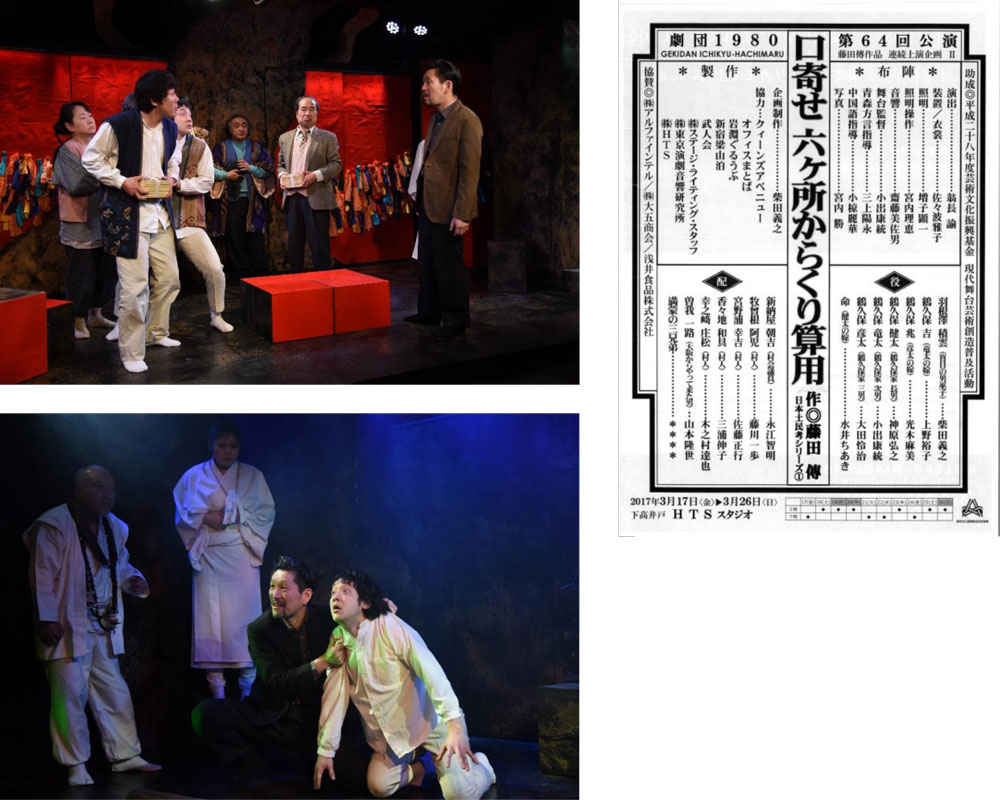

『口寄せ 六ケ所からくり算用』は藤田没後の2017年に、長く藤田の演出助手を務めた翁長諭演出によって再演された。藤田の演出を知る翁長が初演を踏襲するかたちで上演したが、当然ながら、キャストは一変する。積雲を演じた荒深は坊主頭に無精ひげ、汚れた袈裟を纏い、いかにも乞食坊主といった風体で、実によく役柄に似合った。惜しむらくは病を得て退団したことだ。劇団の中軸を担っていた女優、小川も東城ももういない。積雲の役は柴田義之が引き継ぎ、お吉、お兆には現劇団員の上野裕子、光木麻美が扮した。初演と同じだったのは大阪のブローカーに扮した山本隆世くらいだったろう。 このシリーズは全編、その土地の言葉、すなわち「方言」で演じられる。本作では、大阪弁をまくしたてる山本以外の登場人物は皆、津軽弁で芝居をする。初演時はそれが評判をとったが、再演に当たり、津軽弁の指導をしたのが「ぽこぽこクラブ」主宰の三上陽永だったことを今回、初めて知った。三上は青森県出身の俳優で、鴻上尚史の「虚構の劇団」に入り、その解散前後に作・演出者として自分の劇団を立ち上げる。ハチマルがそういう若い小劇場劇団とも交流を行っていることに一種の感慨を覚えた。時代が藤田の時代からひと巡りしたのだ。 なお、演出の翁長はこの後、2019年に急逝する。藤田を知る次世代演出家の死は惜しみても余りある。

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

| 【資料】 | ||||||||