|

||

|

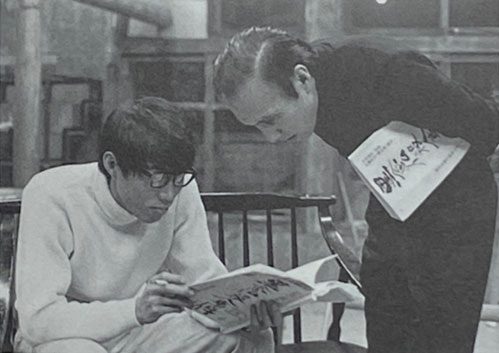

藤田傳・細見 第一回『黒念仏殺人事件』(上) |

||

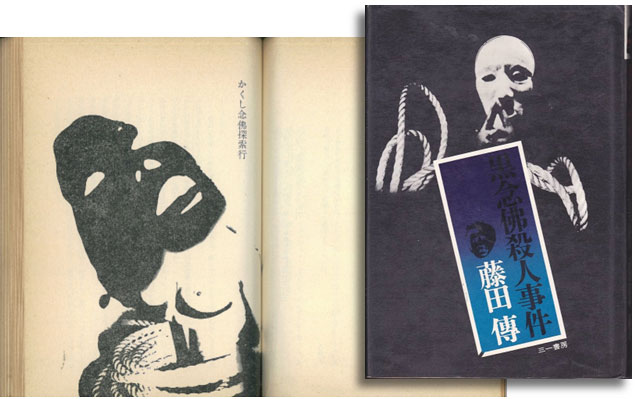

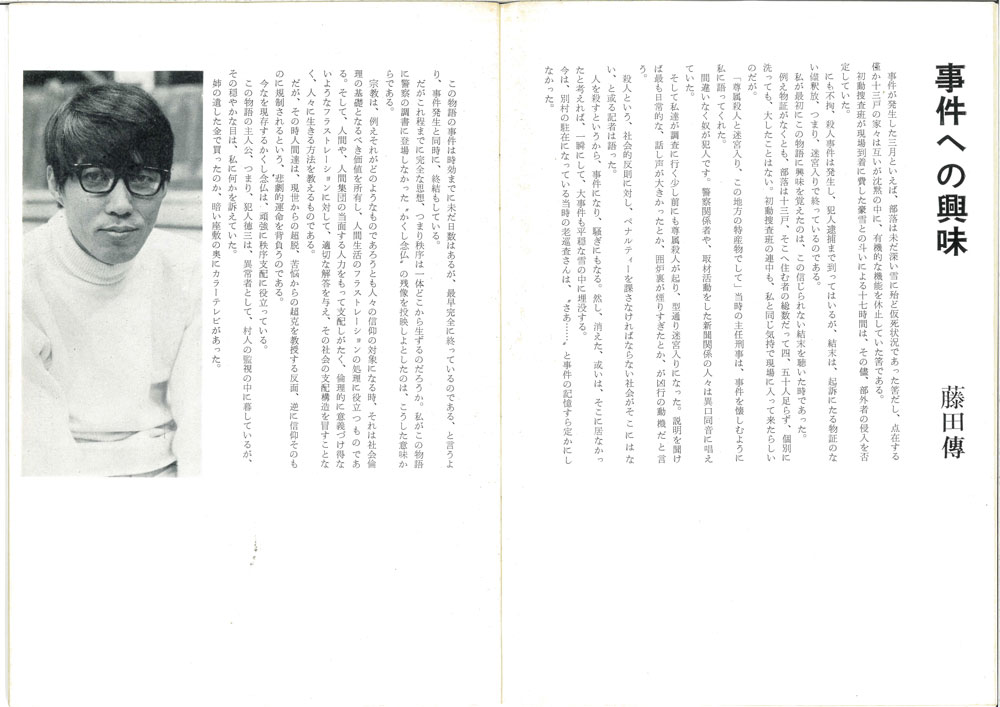

| 藤田傳は81歳で2014(平成 26)年に逝去するまで80本以上の戯曲を書いている。新協劇団に入り、劇団葦を経て、やがて劇団俳優小劇場(以下、俳小)に加わってその解散まで行動をともにするキャリア初期のころは、ベストセラーの原作小説の脚色(開高健『日本三文オペラ』や立原正秋『剣ヶ崎』、大城立裕『琉球処分』など)が多いが『黒念仏殺人事件』はその初期に書かれたオリジナルの戯曲である。と同時に、藤田の生涯 にわたっての代表作となった。 『黒念仏殺人事件』執筆の経緯については上演に伴って刊行された三一書房版の単著 『黒念佛殺人事件』(1971刊)に併載された《かくし念佛探索行》に詳しい。もともとは 映画監督の今村昌平が映画『赤い殺意』の取材中に聞き込んだ未解決殺人事件にある。 俳小で今村の舞台作品『パラジー神々と豚々ー』(1962 年上演)を制作した際に舞台監督を務めた藤田が、今村家で偶然見つけた企画案の中にその「薮川雑貨商殺し」があった。盛岡からクルマで40キロほど東に行ったところにある人口 40~50 人ほどの典型的な「僻村」で昭和36年(1961)に起こった女店主の殺人事件。通報を受けた岩手県警 の刑事が雪深い山道を除雪しながら17時間かけて駆けつけてみると、すでに葬儀を終え、「犯人」を自称する弟(徳三)がいるばかりだった。物的証拠もなく、確たる動機も探れない尊属殺人事件はそのまま迷宮入りになった。

|

||

藤田傳著『黒念佛殺人事件』 |

||

俄然興味が湧いた藤田はこれを俳小用の企画として今村から譲り受けた。70年5月に今村監督、武重邦夫(藤田と同じく前年の今村映画『神々の深き欲望』の助監督で、本 作の共同執筆者)の3人で調査に出発する。すでに事件から8年を経過しているうえ、 村人は口を閉ざして何も語らない。何度も現地と盛岡を往復しながら、藤田が思い至ったのは東北地方に見られる一向宗徒の「かくし念仏」であった。隠れキリシタンと同じく、弾圧を恐れるあまり、信仰を村落共同体の中でのみ秘匿して決して他者へは漏らさ ない宗教である。それが『黒念仏殺人事件』となった。※《探索行》では薮川村は「婢川村」に改変されている。

|

||

|

||

|

||

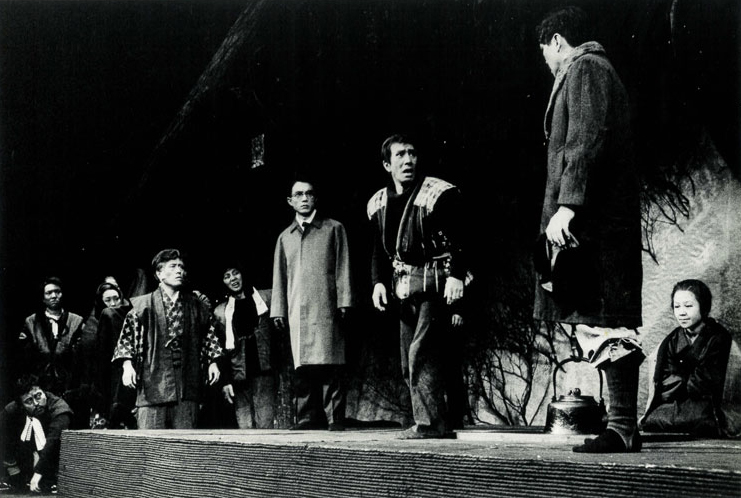

俳小での初演は71年2月、新宿厚生年金会館小ホール。私はこの舞台を観ている。ご多聞にもれず『豚と軍艦』以来、今村映画のファンであった私は、今村が舞台演出をするというので『パラジ』の戯曲を読み、初めて俳小の舞台を観た(『悲劇喜劇』2005 年 4 月号「特集 この六〇年」参照)。それがきっかけで、夜9時半から上演される新宿文 化劇場の「アートシアター演劇公演」の俳小公演をたびたび観た。多分、そのときの公 演予告で『黒念仏』の上演を知ったのだろう。そしてその舞台が私には極めて面白かっ た。ーー当時の東北地方の寒村の一軒家がリアルに再現された舞台。そこに岩手県警から派遣されてきた検事、刑事が入りこんできて捜査を行う。徳三の姉・タカの死体は杳 として見つからず、集まってきた村人たちは村会議員の嘉吉を筆頭に、徳三を狂人扱い して「殺人」を否定する。座敷からは「神かくし」にあうまで妹のチカが入っていたと いう座敷牢まで見つかる。こうした捜査に併行して徳三の供述による「過去」が回想と して描かれ、観客にはここで何が行われていたかが次第に詳らかになるが、刑事たちは 一人、二人と引き揚げ、遂には事件そのものがオクラ入りになるーーというもの。

|

||

俳優小劇場『黒念仏殺人事件』 撮影 土居一俊 |

||

この舞台には嘉吉に扮した小林昭二(テレビ『ウルトラマン』の隊長で知られる)以外、劇団の著名俳優(小沢昭一、小山田宗徳、早川保、楠侑子など)は出演していなか ったが、その代わり、客演の西村晃(後年、テレビ『水戸黄門』の2代目黄門として人気を博すが、このころは名バイプレイヤーとして知られ、藤田シナリオの佐藤肇『散歩 する霊柩車』や、深作欣二『恐喝』で主役を務めた。しかし何といっても今村作品『赤い殺意』での名演が忘れがたい)を徳三に起用したことがこの舞台の成功の基になっている。ほとんど藤田が西村に当て書きしたのではないかと思われるほどだ。西村は新協 劇団の先輩俳優で、藤田が日大藝術学部に在学中に舞台製作を手伝わされたのをきっか けに、その後も人生の節々で交差する。麻雀を教え込まれたのも西村からだった。それよりなにより、西村の小沢昭一への紹介で、『パラジ』の舞台監督の職を得、そのまま俳小へ入団したのだった。

|

||

|

||

| 藤田のキャリアにとって『黒念仏』が重要なのは、作品の成果だけではない。それまで等閑視されてきた、近代化によって見えなくされてきた日本の“土俗的社会”に目を 向けさせたことにある(今村昌平という先達がいたとしても)。以後も劇団1980の作品群を通して、藤田は近代化しえない日本の「闇」を描き続けていくことになるので ある。

|

||

|

||

|

||

| 【資料】 藤田傳 全劇作(脚色・脚本)一覧 |